ヤーキーズ・ドットソンの法則

「教育には、生徒にコンフォートゾーンを維持しようとして今の自分に戻ろうとする力を働かせる」

この現象は、ホメオスタシス(恒常性)」の概念と関連しています。

ホメオスタシスとは、生物が内部環境を一定に保とうとする性質です。

これにより、人間は慣れ親しんだ状態(コンフォートゾーン)を維持しようとし、変化に抵抗するのです。

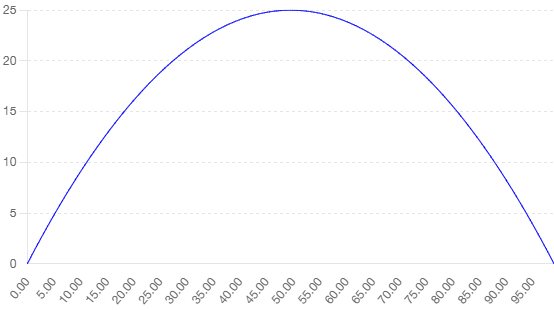

この概念に関連する理論として、心理学者ロバート・ヤーキーズとジョン・ドットソンが1908年に提唱した「ヤーキーズ・ドットソンの法則」があります。この法則は、適度なストレスや覚醒状態がパフォーマンスを向上させるが、過度のストレスは逆にパフォーマンスを低下させると述べています。この理論は、コンフォートゾーンを超えて新しい挑戦をする際のストレスとパフォーマンスの関係性を説明するものとして引用されることがあります。(wikipediaから引用)

また、行動心理学者のアラスデア・A・K・ホワイトは、適切なストレス環境下で業績が向上する「最適なパフォーマンスゾーン」について説明しています。これは、コンフォートゾーンを抜け出し、適度なストレスを受けることで成長や学習が促進されることを示唆しています。(wikipediaから引用)

ヤーキーズ・ドットソンの法則

1908年に心理学者 ロバート・ヤーキーズ と ジョン・ドットソンによって提唱された法則です。

この法則は、人間や動物のパフォーマンスが「覚醒レベル」とどのように関係しているかを説明するものです。

ヤーキーズ・ドットソンの法則の概要

人間の パフォーマンス(作業効率や学習能力) は、適度なストレスや緊張によって向上する。

しかし、 ストレスが強くなりすぎると逆にパフォーマンスが低下する。

この関係は、逆U字型の曲線(U字曲線の反転)として表現されます。

法則の具体的なポイント

低い覚醒レベル(リラックスしすぎ・退屈)

モチベーションが低く、集中できない。

パフォーマンスは低い。

例)単調な作業をしていて眠くなる。

適度な覚醒レベル(適度な緊張・ストレス)

集中力が高まり、最適なパフォーマンスを発揮できる。

いわゆる 「ゾーンに入る」 状態。

例)プレゼンの直前に緊張感がありつつも、集中できる状態。

高すぎる覚醒レベル(過度なストレス・プレッシャー)

不安や焦りが強すぎて、パフォーマンスが低下する。

ミスが増え、冷静な判断ができなくなる。

例)試験でプレッシャーを感じすぎて頭が真っ白になる。

作業の種類による影響

単純な作業(ルーチンワークなど)

→ 高い覚醒レベル(ストレス) でも影響が少なく、パフォーマンスは維持しやすい。

複雑な作業(創造的な仕事・学習)

→ 高すぎる覚醒レベル(ストレス) ではパフォーマンスが大きく低下する。

The following is included in the body of the newsletter.

Note: We do not redistribute the newsletter.